Sostenibilità ambientale, sociale ed economica: Il modello possibile delle città laboratorio

arch. Amleto Picerno Ceraso

docente Design Computazionale UNINA, founder Medaarch

Nel tentativo di articolare una visione sui temi della sostenibilità, questo mio breve appunto adotta un approccio epistemologico. Esso, quindi, indaga innanzitutto come diversi campi di studio comprendano e definiscano la sostenibilità, analizzando in che modo queste metodologie possano influenzare le conclusioni che possiamo trarre sul tema. L’obiettivo è esplorare le prospettive più promettenti che riguardano un concetto ampio di sostenibilità applicata alle nostre città, non solo intesa nella sua accezione ambientale ma anche in quella sociale, culturale, economica.

Iniziamo con il dire che la sostenibilità, come tema di ricerca, presenta una complessità intrinseca, che costituisce una sfida significativa nella sua comprensione e applicazione.

La complessità in questo contesto si riferisce alla natura non lineare del concetto di sostenibilità ambientale. Attualmente, il principio di sostenibilità ambientale viene esaminato attraverso un metodo che riconosce e affronta la sua natura multidimensionale e interconnessa. In altre parole, la sostenibilità non può essere compresa pienamente attraverso un approccio semplicistico che segue una relazione lineare di causa-effetto. Piuttosto, richiede un’esplorazione che tenga conto della varietà di fattori e delle loro interazioni dinamiche.

Per approfondire meglio quanto detto è importante riflettere sulla natura complessa di eventi sia naturali che antropici. Fino a non molto tempo fa molti di questi eventi venivano interpretati attraverso un modello lineare di causa-effetto, un approccio derivante dal pensiero scientifico empirista e positivista. Questo modello ci permetteva di decomporre i problemi in sotto problemi più gestibili, con l’assunzione che la soluzione complessiva potesse essere raggiunta sommando le micro soluzioni di questi sotto problemi. Tale approccio è stato efficace nel comprendere e sviluppare soluzioni per molti eventi che ancora oggi influenzano la nostra realtà.

Tuttavia, si è rilevato che non tutti gli eventi, studiati con questo modello lineare, riescono ad essere compresi fino in fondo. Dai mercati finanziari ai cambiamenti climatici, passando per le neuroscienze e la biologia, molti fenomeni richiedono un’analisi che va oltre la semplicità di un modello lineare. È possibile affermare che tutti gli eventi della nostra realtà, dai più semplici, come il gesto di un bambino che lascia cadere una pietra in uno stagno, ai più complessi, come la sostenibilità ambientale, possono essere studiati e compresi attraverso un modello di interpretazione non lineare. La scelta di utilizzare o meno questo modello dipende dallo scopo specifico dello studio cioè dal tipo di risultato al quale vogliamo arrivare.

Continuando l’esempio del bambino e della pietra, se il nostro obiettivo è comprendere le onde che si formano nell’acqua dello stagno a seguito del lancio della pietra, misurandone altezza, frequenza e ampiezza per determinare se bagnano i piedi del bambino, allora un approccio lineare può essere adeguato. Questo metodo ci offre una risposta funzionale e affidabile per domande specifiche e ben delimitate.

Tuttavia, se il nostro studio mira a comprendere come questo evento influenzi la vita degli organismi vegetali e animali nello stagno, includendo allora il modello lineare si rivela inadeguato. La limitata affidabilità di tale modello in questo contesto deriva dalla numerosità e complessità delle variabili in gioco. Queste includono, ad esempio: il numero di modi in cui la vita degli esseri nello stagno può essere influenzata, la varietà delle condizioni ambientali dello stagno, le diverse variabili che influenzano la caduta della pietra nell’acqua, e l’interazione complessa tra gli elementi dello stagno e le caratteristiche chimiche, morfologiche e fisiche della pietra. Altro motivo, per cui un modello lineare si rivela insufficiente, riguarda la complessità delle interazioni tra le variabili. Ogni variabile in esame stabilisce relazioni con tutte le altre e la quantità di possibili stati che possono assumere rende impossibile scomporre il problema in sotto problemi più piccoli. Di conseguenza, non è accurato presumere che la risoluzione di questi mini-problemi conduca alla risposta finale.

Questo implica che il risultato che misura le condizioni di vita degli organismi nello stagno, a seguito della caduta di una pietra, è più complesso della semplice somma degli stati delle singole variabili considerate come fattori determinanti. In altre parole, la realtà dello stagno a seguito dell’impatto della pietrà è il prodotto di un insieme di relazioni e interazioni tra le variabili, che non possono essere completamente comprese attraverso un approccio che considera solo la somma delle loro interazioni individuali. Dunque mentre un modello lineare può fornire risposte utili per domande semplici e dirette, la complessità e l’interconnessione delle variabili in scenari più complessi richiedono un approccio di analisi più articolato e non lineare.

![]()

Come si studia quindi un sistema a più variabili non lineari? Al giorno d’oggi le teorie di sistemi complessi, (così vengono chiamati quegli eventi con caratteristiche di non linearità e con una moltitudine di fattori interconnessi tra di loro) vengono utilizzate per la costruzione di modelli di simulazione negli ambiti che riguardano le più interessanti branche della scienza, dalla psicologia alla macroeconomia, dalla geologia alla fisica.

Interessante è notare come durante lo studio di questi fenomeni ci si sposta dal concetto di risultato, tipico di un modello lineare, alla costruzione di modelli di simulazione naturale, output dei modelli non lineari.

Il vantaggio nell’utilizzo di modelli non lineari unito alla enorme capacità di calcolo computazionale si esprime proprio grazie ai modelli di simulazione, ovvero in surrogati dell’evento che si sta studiando ricostruiti al computer.

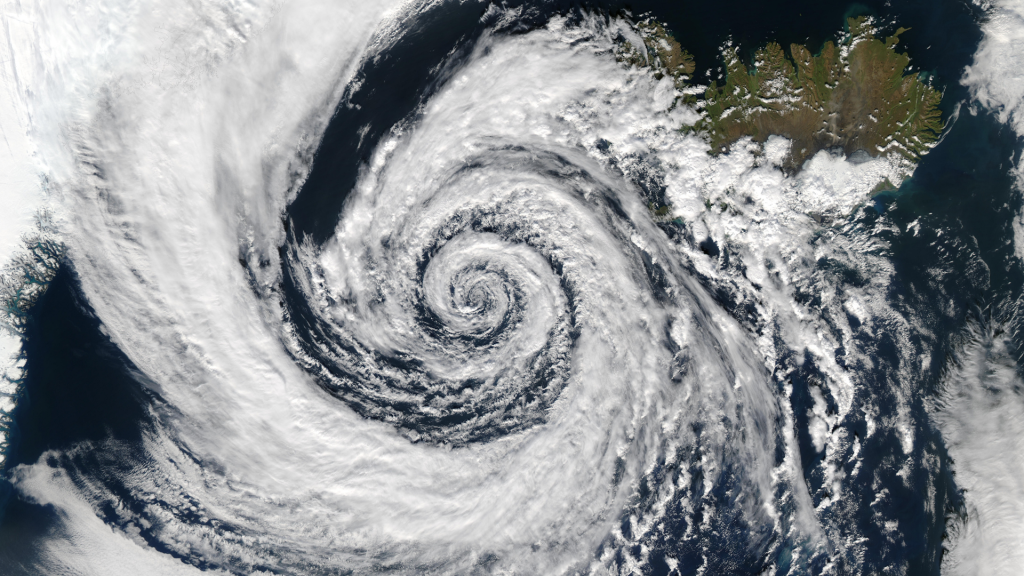

Immaginiamo, ad esempio di voler studiare l’evoluzione di un ciclone nato nel bel mezzo dell’oceano Atlantico. Il nostro fine, dal carattere molto utilitaristico, in questo caso è quello di capire se evacuare o meno le coste orientali dell’America del nord, in vista di un possibile evento climatico catastrofico per le popolazioni di quei territori. Pertanto il sistema complesso Ciclone verrà simulato attraverso un approccio olistico che terrà conto di tanti parametri o variabili e delle loro mutue influenze. Più parametri o variabili la simulazione al computer riuscirà a contenere nelle sue analisi, più attendibile sarà la simulazione. Più parametri immettiamo nella simulazione, più il grado di complessità del sistema aumenterà. A questo punto è lecito porsi alcune domande: come decidere quanti parametri inserire? Quali sono quelli più giusti da inserire? Quanti parametri sono sufficienti per una corretta emulazione? E così via.

La risposta a queste domande ci porta dritto al centro del discorso epistemologico sulla sostenibilità. La complessità di un sistema, qualunque esso sia, e, nel nostro caso, la sostenibilità ambientale, non è una proprietà intrinseca del sistema stesso. È, bensì, sempre riferita alla descrizione che se ne dà. Come detto prima, dipende da come e quante variabili utilizziamo per descrivere e definire quel sistema.

A questo punto è importante ricordare che ogni descrizione di un evento reale è, per definizione, un’astrazione della realtà, ossia una sua riduzione. Ogni racconto, per quanto dettagliato e ricco di parametri che lo caratterizzano, non può mai corrispondere esattamente alla realtà stessa. Questo porta a una riflessione: al massimo della sua precisione, una descrizione potrebbe annullare la sua stessa ragione d’essere, trasformandosi nella realtà che descrive.

Di conseguenza, mentre da un lato la complessità dei sistemi aumenta con il numero di parametri utilizzati per descriverli, dall’altro lato ogni descrizione rimane una semplificazione dell’evento stesso. Considerando l’esempio del ciclone, possiamo tentare di descriverlo attraverso vari parametri: la velocità dei venti, la pressione atmosferica, gli ostacoli incontrati sul suo cammino, e così via. Ognuna di queste variabili, prese singolarmente, non fornisce una descrizione completa del ciclone. Allo stesso tempo, più parametri includiamo nella nostra analisi, più ci avviciniamo a una descrizione completa e alla prevenzione di potenziali catastrofi. Sembra quindi che la descrizione di un evento sia un fattore determinante nella Scienza della complessità.

Ora ritorniamo sul nostro tema accompagnati dalle riflessioni appena fatte. Se la sostenibilità ambientale è il nostro obiettivo sorgono spontanee alcune domande, ad esempio: le soluzioni per il contenimento di CO2 sono affrontate in termini di complessità? oppure le politiche che i nostri governi attuano per garantire la sostenibilità ambientale scaturiscono da una visione sistemica del problema? Un ulteriore esempio significativo è rappresentato dagli eventi all’agenda del G20 sul clima, tenutosi a Napoli nel Luglio 2021. Il summit prevedeva un accordo per ridurre l’aumento della temperatura globale. Tale accordo però non è mai stato raggiunto. Se abbassare la ripida ascesa della temperatura del nostro clima risulta ovvio è altrettanto evidente che la disfatta del G20, ovvero il mancato accordo su tali obiettivi, nasce da una mancata interpretazione del problema nella sua accezione complessa.

Infatti, al di là degli interessi economici che i principali due oppositori di questo accordo, Cina e India, celano dietro motivazioni pseudo razionali, vi è da riscontrare un fondo di verità che si può condensare in questo assunto: quello che può essere raggiungibile e vero per un paese di 50 milioni di abitanti è inapplicabile per un paese di 1,3 miliardi di persone. Tradotto alla luce delle teorie della complessità, questo assunto ha un senso. Infatti l’aumento sproporzionato delle variabili in gioco per un paese con più di un miliardo di individui (persone, aziende, interessi, territori, conflitti, aspirazioni, mercati, trend psicologici, pandemie, etc.) mina in maniera determinante il raggiungimento di un risultato che è considerato come la semplice somma di singole azioni, seppur virtuose.

Questo significa che non vi è soluzione al problema dell’innalzamento della temperatura? No. Questo significa che non vi è una sola soluzione applicabile indistintamente per tutti gli attori coinvolti.

Partiamo da ciò che sappiamo: un sistema antropico/ambientale sostenibile ovvero capace di sostenere se stesso e le sue condizioni di vita, è sicuramente annoverabile tra i CAS, i sistemi complessi adattivi, cioè tra quei sistemi dinamici con capacità di auto organizzazione.

Un esempio di sistema adattivo può essere ricercato in un termitaio. Il complesso di attività che definiscono la vita all’interno di un termitaio può essere descritto come un sistema dinamico complesso che si adatta a fattori interni ed esterni. Esso “..si organizza senza una qualche entità singolare atta a gestirlo o controllarlo deliberatamente. L’adattamento è raggiunto mediante la costante ridefinizione del rapporto tra il sistema e il suo ambiente (co-evoluzione)” – De Toni e Comello (2005).

Il termitaio esprime sicuramente un principio di sostenibilità che si riversa come elemento positivo all’esterno dello stesso, ovvero nell’ambiente in cui vive, e all’interno dello stesso, cioè come capacità di assicurare la vita e il benessere di tutta la colonia. Sarebbe possibile raggiungere questi stessi risultati se il numero di termiti crescesse in maniera esponenziale? In natura, una colonia di termiti riesce ad esprime sistemi avanzati di auto organizzazione, solo se alcune condizioni sono rispettate. Perché minuscoli esseri capaci di coordinarsi così bene da realizzare uno dei più efficienti e complessi apparati fisici, sociali e biologici non hanno mai realizzato un macro termitaio? Come ricordato in precedenza, alcuni comportamenti di un sistema così instabile, come un CAS, possono svilupparsi e verificarsi solo in condizioni precise. Infatti, in particolari condizioni, sistemi complessi possono dar vita a comportamenti emergenti, ovvero ad eventi utili alla vita del sistema ma in cui non esiste un coordinatore. Questi comportamenti causati da un principio di non linearità sono funzionali alla vita del termitaio, dell’ambiente in cui vive e, dunque, possiamo ritenerli sostenibili per l’accezione che ci interessa.

![]()

Alla luce di tutto ciò, viene da chiedersi se è ancora sensato proporre soluzioni per una sostenibilità ambientale se la stessa viene studiata con approccio di tipo riduzionista.

Riportando tutto al nostro precedente esempio: ha senso proporre soluzioni globali per il contenimento dell’aumento temperatura se poi si rivelano inattuabili e fortemente compromettenti ? Potrebbe esserci una scala intermedia di territorio su cui lavorare con approcci specifici per assicurare una sostenibilità ambientale sociale ed economica, seppur di una comunità ristretta? Potrebbero queste comunità instaurare mutue relazioni affinché il loro vivere incida nell’ambiente come fattore positivo? Potrebbero queste relazioni essere le variabili determinanti di una complessiva inversione di rotta nella lotta ai cambiamenti climatici, costruendo una rete per la sostenibilità ambientale?

Proviamo a tracciare un’ipotesi: una delle scale territoriali più interessanti, sulle quali alcuni studi si stanno concentrando e su cui continuare a lavorare, è rappresentata dalle città. Come nei CAS, questa rete di persone, interessi, materia, relazioni ed energia, tenuta insieme da luoghi, spazi e vissuto, se messa in determinate condizioni, potrebbe arrivare ad esprimere sistemi peculiari di sostenibilità ambientale e sociale come risposta sistemica. In alte parole, questo tipo di risposta sistemica potrebbe manifestarsi come un comportamento emergente dell’intero sistema complesso. Esso, come accade nei CAS, rappresenta non solo il modo con cui il sistema garantisce la vita dei propri abitanti e il benessere sociale ed economico dell’intera comunità ma identifica una modalità per il bene dell’intero ecosistema.

La città, affrancata dalla visione novecentesca di strumento per vivere, non più intesa come una macchina che deve funzionare, superato il modello razionalista e positivista, tenta di conformare una nuova accezione al suo paradigma biologico. Essa può finalmente trasformarsi in ambiente ovvero in un complesso di relazioni, luoghi e materia capace di produrre un contesto dove poter sperimentare infinite soluzioni per la sua sostenibilità su questo pianeta.

Se gli obiettivi per il climate change dei grandi paesi industrializzati riuscissero a concentrarsi su scale e territori ridotte, si attuerebbe un modello per la sostenibilità dove la città potrebbe rappresentare il nodo di un sistema complesso su scala globale. Auspicare la sostenibilità dei nodi potrebbe essere un atto più consapevole rispetto ad invocare la sostenibilità del sistema.

Il singolo nodo, ovvero la città, potrebbe evolvere in laboratorio di sé stessa che non cerca di essere aggiustata come le macchine o solo curata come un organismo. Potrebbe essere capace di trovare in sé le risorse, le strade e le sperimentazioni per assestare il proprio metabolismo, e quindi la sostenibilità, come parte integrante di un ecosistema complesso ed adattivo.

Qui torna utile quello che è stato detto in precedenza: per lo studio di questi modelli complessi è di cruciale importanza la parte di descrizione. Raccontare come la città si ricrea, quali sono le forze in gioco, gli attori coinvolti, le energie messe in campo, le visioni e le necessità, le modalità e i contesti; descrivere e raccontare gli agenti di una città in termini opportuni, mirati e consapevoli. Gli agenti qui sono intesi come dinamiche, forze, moventi, tensioni, persone, enti, materiali e immateriali, culturali ed economici, iper locali e sistemici che, in qualche modo, hanno impatto sulla città, che agiscono sulla città. Questi agenti, tentativo dopo tentativo, relazione dopo relazione potrebbero, se messi in condizione favorevole, innescare quella catena di informazioni necessaria affinché un comportamento emergente, come citato in precedenza, possa affiorare e diventare nel tempo una pratica possibile per la sostenibilità.

È auspicabile dunque ripartire dalla scala di città, favorendo dinamiche di sperimentazione, su dimensione controllata, di soluzioni che già ora, nell’immediato, possono essere adottate. Tali dinamiche estese e reiterate sul sistema città possono ricreare un modello di laboratorio costante. Esso non rappresenta di per sé la soluzione ai problemi fin qui discussi ma come modello promuove la generazione di soluzioni sistemiche, possibili e performanti.

La questione, sicuramente non è di facile approccio, ma è quella che la Medaarch cerca di affrontare tutti i giorni nel suo operato: sperimentare, su una scala territoriale gestibile, come l’operato di persone, enti, progettualità politiche possano realizzare modelli più sostenibili per abitare il nostro pianeta.

–

Leggi anche:

Una nuova epica per una nuova etica

Next education: gli orizzonti, le tappe e i confini della Scuola del prossimo futuro

Condividi:

Ricerche simili